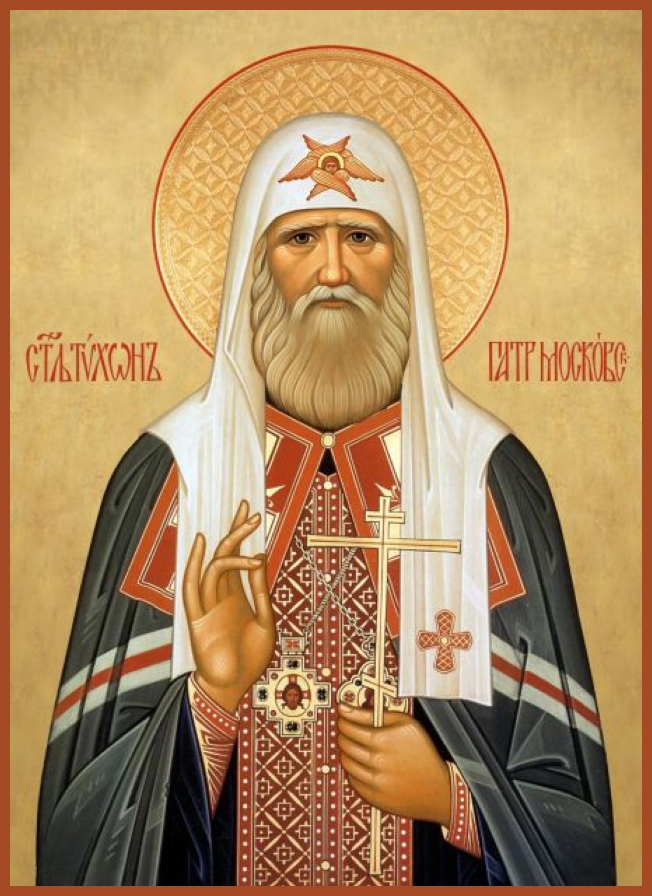

18 ноября 1917 года в храме Христа Спасителя состоялись выборы патриарха. После литургии старец Алексий из Зосимовой пустыни вынул жребий из ковчежца, стоящего пред Владимирской иконой Божией Матери. На жребии было написано: «Тихон, митрополит Московский». В переводе с греческого имя Тихон означает — «судьба».

Прозвище — «Патриарх»

У каждой эпохи — свои святые. Но есть такие, без которых сама эпоха не может быть понята. Начало ХХ века было урожайно на выдающихся людей, но и среди них личность святителя Тихона выделяется. Может быть, потому, что многие его современники жили и действовали с каким-то надрывом, фонтанируя энергией, словами и жестами, а затем колеблясь и иссякая. От патриарха Тихона, наоборот, будто исходит свет — ровный, мягкий, но яркий и непрерывный.

Будущий патриарх — сын священника Свято-Преображенской церкви города Торопца Василий Беллавин — принадлежал к тому поколению, которое и перевернуло жизнь исторической России. Это были те самые знаменитые «русские мальчики», о которых в свое время в «Братьях Карамазовых» писал Федор Достоевский. Многие из них, пошедшие в революцию, подобно святителю вышли из священнических семей и семинарий.

Что удержало его? Родительское воспитание? Здоровая и живая атмосфера Торопца, процветавшего уездного городка Псковской губернии, где будущий патриарх провел отроческие годы? Так или иначе, уже в юности он пользовался уважением сверстников, снискав в семинарии показательное прозвище «Архиерей». В духовной академии, которую он окончил в числе лучших, его уже величали «Патриархом».

Цельный по натуре, деятельный, умный, но не превозносившийся и простой в общении, он словно был создан для пастырского служения. Но даже те, кто давали ему подобные прозвища, не ведали, что молодой преподаватель богословия и французского языка Псковской духовной семинарии решил избрать для себя монашеский путь. Свое монашеское имя Василий Беллавин получил в честь великого святителя XVIII столетия — епископа Тихона Задонского, пастыря, отличавшегося аскетизмом и любовью к своей пастве.

Будущий патриарх хорошо отдавал себе отчет, с какими тяготами может быть связано его предназначение. Еще при архиерейском наречении им были сказаны слова, в которых отразился весь его будущий путь: «Истинная жизнь епископа есть постоянное умирание от забот, трудов и печалей». Он вспоминал изречение апостола, что сила Божия «совершается в немощи» (2 Кор. 12: 9). Те же слова Писания будут повторены святителем и после вступления на патриарший престол.

Самый добрый кандидат

Февраль 1917 года обрушился на страну безграничными свободами, но епископат, который новая революционная власть расценивала как оплот «распутинства», они не затронули. Революционное правительство взяло курс на будущее «отделение Церкви от государства», но на деле лишь осуществляло государственное насилие над Церковью.

Новое правительство рассматривало грядущий Поместный собор Русской Церкви как церковное Учредительное собрание, которое должно было перестроить ее на протестантский лад. Но этого не случилось. Собор вошел в историю прежде всего тем, что избрал на Патриарший престол святителя Тихона. Про него, председательствовавшего на Соборе, его участники говорили, что он был «самым добрым» из всех выдвинутых кандидатов. И именно ему — пастырю доброму — суждено было возглавить Русскую Церковь в первые дни установления новой — отнюдь не доброй — власти. При принятии жезла святителя Петра, митрополита Московского, избранный патриарх сказал: «Правда, патриаршество восстанавливается на Руси в грозные дни, среди бурь, раздирающих горы и сокрушающих скалы, среди огня и орудийной смертоносной пальбы. Вероятно, и само оно принуждено будет не раз прибегать к мерам прещения для вразумления непокорных и для восстановления порядка церковного. Но как в древности пророку Илии явился Господь не в буре, не в трусе, не в огне, а в прохладе, в веянии тихого ветерка, так и ныне на наши малодушные укоры: “Господи, сыны Российские оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники, стреляли по храмам и Кремлевским святыням, избивали священников Твоих” — слышится тихое веяние словес Божиих: “Еще семь тысяч мужей не преклонили колен пред современным ваалом и не изменили Богу истинному” (3 Цар. 19: 10-12, 14, 18)».

Анафема

А далее кроткому пастырю предстояло духовное противостояние разлившемуся по стране открытому злу. 19 января 1918 года творящие беззакония были преданы святителем анафеме: «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело: это — поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню геенны в жизни будущей — загробной и страшному проклятию потомства в жизни настоящей — земной. Властью, данной Нам от Бога, запрещаем вам приступать к Тайнам Христовым, анафемствуем вас, если только вы носите еще имена христианские и хотя по рождению своему принадлежите к церкви Православной. Заклинаем и всех вас, верных чад Православной церкви Христовой, не вступать с таковыми извергами рода человеческого в какое-либо общение».

Патриарх преставился на Благовещение 1925 года, даруя своим чадам надежду на будущее воскресение Русской земли. Эта надежда ожила с канонизацией святителя в 1989 году и чудесным обретением его святых мощей в 1991-м.

По материалам текста Федора Гайда

(24)